Am vergangenen Sonntag Quasimodogeniti durfte ich wieder mal einen Gottesdienst halten. Der inzwischen Dritte in diesem Jahr. Gegen Ende jeden Gottesdienstes kommen die Fürbitten. Darin betet man von „innen nach außen“. Eine Fürbitte ist dabei immer an die Machthaber gerichtet. Sie hat den Frieden in der Welt im Blick.

Gut zwei Stunden später stand ich auf dem Appellplatz des ehemaligen KZ Flossenbürg und hörte den Reden zum 80. Jahrestag der Befreiung zu. Nach etwa der Hälfte verließ ich die Veranstaltung – nicht wegen des unaussprechlichen Leids der Opfer, sondern wegen der Reden der Verantwortlichen aus Politik und Gesellschaft. Es klang und klingt wie ein Mantra: Nie wieder!

Doch dieses „Nie wieder!“ höre ich, seit ich als Zehnjähriger in der DDR erstmals mit dem Thema konfrontiert wurde. Und heute? Stehen wir wieder da, schauen zu und spüren: Es könnte erneut ein „Und doch“ geben. War all die Mahnung, all das Engagement vergeblich?

Ich habe darauf keine endgültige Antwort. Aber auf der Heimfahrt ließ mich ein Gedanke nicht los: Vielleicht folgt der gesellschaftliche Wandel einer inneren Logik – einem Mechanismus, gegen den Widerstand schwer ist. Dieser Gedanke hat einen wahren Kern. Ich möchte ihn skizzieren.

Gesellschaftliche Transformation im Spiegel von Arendt, Murphy und Welzer – und ihre Parallelen zum Rechtsdrift in Deutschland

Die Entwicklung des Nationalsozialismus und die Endsituation in der Menschen die vor wenigen Jahren noch einem „normalen Beruf“ nachgegangen sind und nun das massenhafte Töten als ihren Beruf wahrnehmen, beschäftigen mich seit meiner Kindheit. Als in 2005 das Buch „Täter“ von Harald Welzer herauskam hat mich dieses fast umgehauen. Welzer beschreibt anhand der Massenerschießung in Kiew (Babyn Jar) den Weg der Täter zur Tat. Dort wurden am 29. und 30. September 1941 innerhalb von 48 Stunden mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder durch Einsatzgruppen der deutschen Sicherheitspolizei und des SD ermordet. Wie es möglich ist eine solche Tat mit dem eigenen Gewissen und der eigenen Wertevorstellung in Einklang zu bringen. Nach diesem Buch war mir klar: Jeder und jede von uns kann Täter werden! Auch für so etwas grausames wie die massenweise Erschießung von Männer, Frauen und Kindern.

Seit dieser Zeit höre ich gut hin, wenn Harald Welzer etwas sagt. Das was mit den Menschen passiert ist die innerhalb von wenigen Jahren sich vom „Familienvater“ zum „Massenmörder“ entwickelt haben hat er mit dem Begriff der Shifting Baselines meines Erachtens sehr treffend formuliert. Am vergangenen Samstag kam mir diese Theorie wieder in Kopf und mit ihr auch Hannah Arendts Banalität des Bösen und Murphy’s Law des Bösen.

Die drei Theorien – Arendts Banalität des Bösen, das Murphy’s Law des Bösen und Welzers Shifting Baselines – erklären gemeinsam, wie Gesellschaften sich langsam, fast unbemerkt, in Richtung Unfreiheit, Gewalt und Unmenschlichkeit bewegen können. Und wie Raban immer so schön sagt: Etwas Theorie hilft!

1. Gedankenlosigkeit und Verantwortungsdiffusion (Arendt)

Wenn politische Sprache zunehmend verroht und Tabubrüche normalisiert werden, beginnen Bürgerinnen und Bürger, moralische Urteile nicht mehr selbst zu treffen, sondern übernehmen vorgefertigte Narrative („Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“). Radikale Bewegungen – ob rechts oder links – gedeihen, wenn Menschen aufhören, selbst zu denken, und stattdessen einfachen Erzählungen folgen, die sie von der Pflicht zum eigenen moralischen Urteil entlasten.

In Bezug auf den Rechtsruck heißt das: Menschen folgen Parolen über „Fremde“ oder „Abwehrkämpfe“ nicht unbedingt aus bewusster Boshaftigkeit, sondern oft aus Opportunismus, Mitläufertum oder gedankenloser Anpassung. Während auf der rechten Seite Verrohung, Nationalismus und Angstparolen dominieren, ist es auf der linken Seite oft eine Moralisierung, ein Anspruch auf alleinige Gerechtigkeit („nur unsere Sicht ist die richtige“), der die gleiche Mechanik in Gang setzt. Auch hier werden eigene differenzierte Urteile aufgegeben, zugunsten einer klaren Freund-Feind-Logik. Der Impuls ist nicht immer bewusste Radikalität, sondern oft Gruppendruck, soziale Zugehörigkeit und die Übernahme einfacher Narrative.

2. Technologische und politische Möglichkeitsräume (Murphy’s Law)

Radikale Kräfte – ob von rechts oder links – nutzen gezielt neue technische und gesellschaftliche Möglichkeiten, um demokratische Institutionen zu schwächen und einfache Erzählungen an die Stelle differenzierter Urteile zu setzen. Während rechte Bewegungen auf Nationalismus, Ausgrenzung und die Untergrabung demokratischer Regeln setzen, treiben linke Bewegungen die Delegitimierung bestehender Ordnungen, Forderungen nach Enteignung und Auflösung staatlicher Strukturen voran. In beiden Fällen wird nicht durch moralische Schranken gebremst, sondern allein durch die praktischen Spielräume, die gesellschaftliche Entwicklungen bieten.

Was möglich scheint, wird früher oder später auch umgesetzt, sofern nicht rechtzeitig Widerstand aus der Mitte der Gesellschaft erfolgt.

3. Verschiebung gesellschaftlicher Maßstäbe (Welzer)

Die Shifting-Baseline-Theorie zeigt sich besonders deutlich: Was vor zehn Jahren noch undenkbar schien (z.B. offene Zweifel an der Verfassungstreue oder rassistische Hetze im Bundestag), erscheint heute vielen als normale „Meinungsäußerung“.

Die Maßstäbe dessen, was als „extrem“ oder „inakzeptabel“ galt, verschieben sich schleichend – das neue Normal entsteht aus einer stillen Akzeptanz immer radikalerer Positionen.

Diese Prozesse führen nicht zu plötzlichen Umstürzen, sondern zu langsamen Verschiebungen – nach rechts wie nach links – und bedrohen die Grundlagen unserer freiheitlichen Gesellschaft.

Soweit die Theorie! Und in der Praxis?

Wer geht denn auf Gedenkveranstaltungen, wie der in Flossenbürg? Wer geht mit auf die Wanderung durch den Westerwald? Oder auf die Demo am 01. Mai in Gera? Und was tun die Menschen die „Am Vogelherd“ in Flossenbürg wohnen oder entlang der Marschroute in Gera? Genau: nichts. Mir fehlten die Worte beschreiben zu können, was da schief läuft. Bis mir wieder ein Liedtext einfiel. Diesmal von Kraftklub aus „Vierter September“. Der Titel ist eine Anspielung auf das „Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz, an dem die Band „Kraftklub“ am 3. September 2018 auftrat.

„Es lässt sich ganz bequem da draußen steh’n

Vor abertausend, die das alles ganz genau so seh’n“

Das Problem ist nicht, dass es Mahnwachen und Konzerte gibt – sondern der Glaube, sie könnten etwas ändern. Veränderung beginnt nicht auf Bühnen oder bei Gedenkveranstaltungen. Denn da stehen eintausend Menschen, die alles ganz genauso sehen. Sie beginnt im Alltag: im Gespräch mit dem Kollegen, im Widerspruch zur Parole am Stammtisch, im offenen Bekenntnis zu eigenen Werten – auch wenn es unbequem ist.

Und was bleibt dadurch? Was kann ich schon ausrichten?

„I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn’t even matter.“

Eben nicht! Erkenne die tiefere Wahrheit: Es geht nicht darum, dass sich sofort alles ändert. Es geht darum, dass wir trotzdem aufstehen, trotzdem Haltung zeigen, trotzdem unser Bestes geben – selbst wenn wir nicht wissen, ob wir das Ziel je erreichen. Wir werden sichtbar sein in den Dingen die unser Gemeinwohl zusammenhalten!

Denn echte Veränderung entsteht nicht durch einmalige Großereignisse. Sie entsteht durch viele kleine, mutige Taten im Alltag:

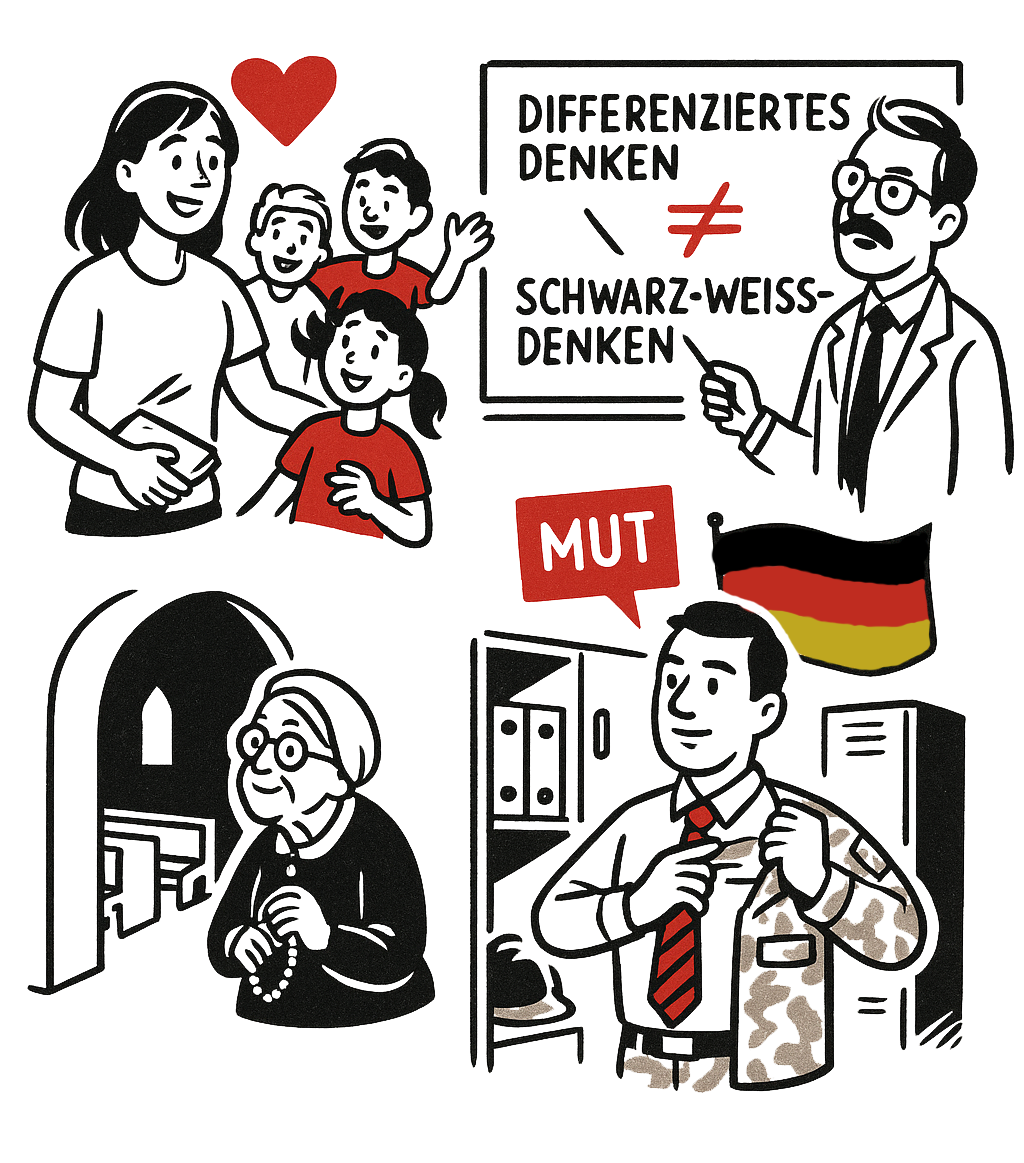

- durch die Jugendgruppe – die durch eine junge Frau in der Freizeit geleitet wird und z.B. einen Jugendlichen mit konservativer Gesinnung mit einem Menschen anderen Glaubens zusammenbringt,

- den Lehrer, der im Unterricht differenziertes Denken einfordert und Unterkomplexität erklärt,

- die Rentnerin, die auch an der Supermarktkasse zu ihrem Glauben steht und weiter in die Kirche geht, auch wenn es da leerer wird,

- den Vater, der widerspricht, wenn am Stammtisch von seinen Freunden über Zuzug aus dem Ausland gehetzt wird,

- oder dem Verwaltungsmitarbeiter der am Wochenende als Reservist die Uniform anzieht und als Träger der freiheitlich demokratischen Grundordnung sichtbar wird.

Vielleicht zählt am Ende nicht, wie oft wir gesiegt haben, sondern dass wir nie aufgehört haben zu kämpfen – für die Fähigkeit aufeinander zuzugehen – auch wenn ich die Meinung des Anderen vielleicht komplett ablehne.